Древняя прибалтийская финская мифология высмеивается в популярной новой духовности. Мой собственный архимиф, возможно, требует всегда надевать левый носок первым или подбрасывать мяч четыре раза перед игрой.

Существует множество интерпретаций значения радуги во всех культурах мира.

Хотя распространенный в раннем Средневековье миф о сокровище, зарытом на конце радуги, пожалуй, наиболее известен сейчас, радуга чаще всего мыслится как мост между здешней и загробной жизнью, между мирами людей и богов.

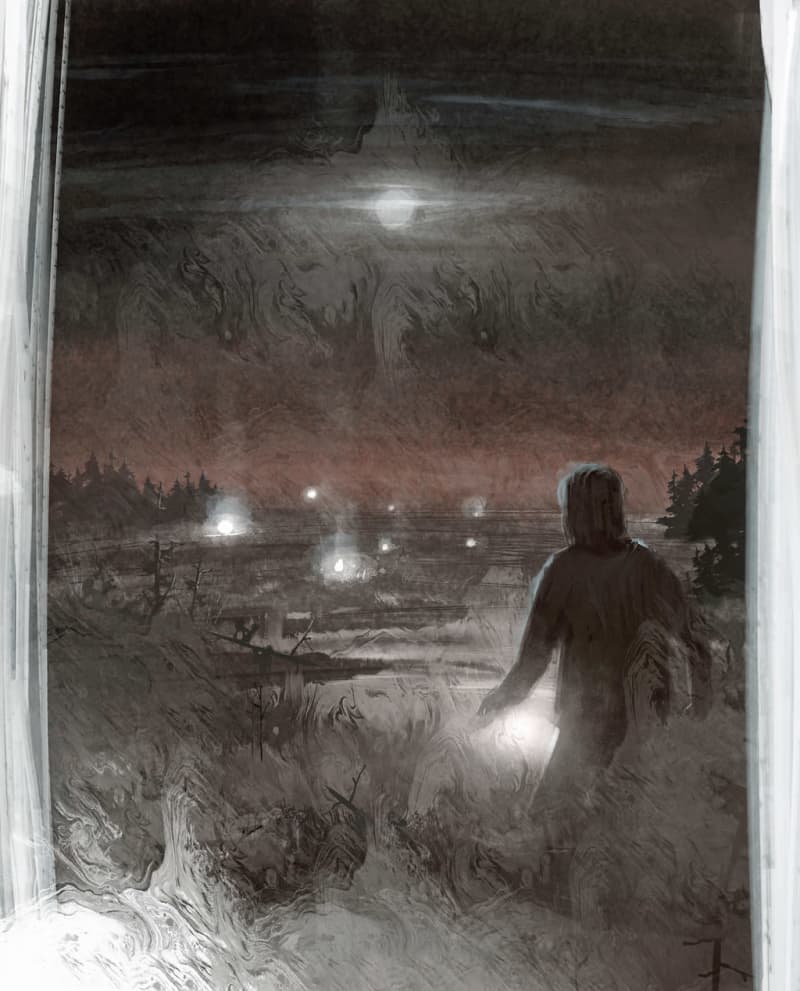

В старых эстонских народных поверьях радуга означала скуку и смерть, а двойная дуга, отражающаяся в небе, считалась особенно плохим знаком.

Легко было бы улыбаться соседям и считать их доверчивыми, но многие ли из нас, финнов, не знают или даже не испытали на себе способность улитки определять своими рожками, будет ли завтра дождь?

Или вы не слышали, что рябина не дает двух больших урожаев ягод осенью и много снега на следующую зиму? Или по чьей-то сварливости догадался, что утром встал не с той ноги?

Это может быть не очень серьезно, но что-то в нас, людях, заставляет даже идеи этих стариков передаваться из поколения в поколение. Постоянно возникают новые мифические концепции, без которых жизнь была бы серой, — говорит Марью Кыйвупуу.

– Людям свойственно мифологизировать все подряд, в том числе и тех, кто выделяется на фоне остальных. В Эстонии президент Леннарт Мери, среди прочих, стал своего рода мифологической фигурой, заявил Кыйвупуу на презентации своей книги в Таллинне.

С одной стороны, мифы — это рассказы о происхождении мира, людей, животных и растений или о происхождении болезней и средств от них.

– В каком-то смысле это самые священные тексты. Если подумать о Библии, то она начинается с мифа: Бог сотворил мир за шесть дней и отдыхал на седьмой, цитирует Энгес.

По его словам, мифы о рождении в основном очень интернациональны с точки зрения их основных идей, они просто по-разному адаптировались к разным культурам, например, идея о том, что мир родился из птичьего яйца.

– Эта концепция известна в Южной Америке и Египте, а также среди финно-угорских народов. Трудно сказать, почему так много культур считают яйцо началом мира.

С другой стороны, мифом может быть любое необъяснимое причинно-следственное, основанное на убеждениях, в том числе убеждения, связанные с бытовыми вещами, такими как связь между урожаем рябины осенью и снегопадом зимой. Такая концепция, называемая мифом, часто осуждается как заблуждение или наивное суеверие, говорит Паси Энгес.

– В случае с ними значение на самом деле противоположно фактическому народному поверью. Нет сверхъестественного элемента, бытия или силы, воздействующей на вещи.

По мнению Энгеса, речь скорее может идти о достаточно часто сбывавшемся опыте, о мистически окрашенном отношении к природе, а в новейшее время, возможно, еще и о романтизации природной среды.

Если кто-то думает, что такие понятия исчезли с сегодняшнего дня, то это, конечно, неправда, говорит Энгес, как и Кыйвупуу.

В повседневной жизни человек может, например, не наступать на границу уличной плитки. Он не знает причины, но думает, что лучше не наступать, потому что думает, что последует что-то плохое.

— Если людей спросить, верят ли они в такое, они ответят «нет», но мы действуем соответственно, и это важно. «Лучше смотреть, чем сожалеть», — объясняет Энгес предпосылки размышлений.

В мире нет известной культуры, в которой не было бы трансцендентности. Эта человеческая склонность к мифам объяснялась многими способами, говорит Паси Энгес.

– Предполагалось, что оно возникает из подсознания и является видово-типичным для человека. На других большее влияние оказывают культура и окружающая среда. Может быть, это касается обоих.

А как насчет двойной радуги, которую многие эстонцы заметили до того, как Эстония затонула? Что они могли видеть из того, что видели: причину разрушения или предзнаменование, не имевшее причинно-следственной связи?

– Да… На самом деле нельзя сказать, что есть только одно объяснение таким вещам. Мифические образы и представления о том, как вещи связаны друг с другом, не являются логической системой без пробелов.

Скорее, это сеть противоречий и антагонизмов, отвечает Энгес.

– Восприятие людей связано со временем и местом, и некоторые из них являются общими, некоторые – индивидуальными, основанными на их жизненном опыте, образовании и среде роста.

Во что верил культурный круг балтийских финнов два тысячелетия назад, когда далеко в Иудее формировалось христианство? Подсказки были просеяны из народной поэзии среди влияний христианства.

– Косвенных сведений о дохристианской религии достаточно много, а прямые сведения есть только с того времени, когда она уже стала синкретичной, – говорит Паси Энгес.

В синкретизме религии мало-помалу меняются из-за влияний, которые они получают друг от друга. Даже в Финляндии вера не изменилась сразу, но христианство постепенно просачивалось сначала с Востока, а затем с Запада, становясь частью древней веры.

Согласно Энгесу, местная вера, вероятно, имела тысячелетние мифические представления, например, о боге-творце, но, с другой стороны, некоторые божества леса и воды могли быть вначале католическими святыми.

– Их немного неправильно поняли, и их христианство как бы исчезло из поля зрения, – объясняет Энгес.

Синхронный переходный период между древней верой и христианством можно сравнить с сегодняшними Эстонией и Финляндией, где членство в церкви постоянно сокращается и многие ищут личных отношений с загробным миром от так называемой новой духовности, включая ее дух. существа.

В опросе Gallup Ecclesiastica 2019 года, проведенном Церковным исследовательским центром, особенно все больше и больше молодых людей придерживались мнения о том, что существуют невидимые миры и существа, которые также влияют на реальный мир.

Около двух пятых мужчин в возрасте 15–29 лет так считали, по крайней мере, в некоторой степени, и чуть больше женщин. В тридцатых тоже был рост.

– Хоть мы и в лютеранской стране, но какая-то часть тоже верит в странствие души. Практически живая религия или верования отличаются от того, чему привержены церковь и государство, по крайней мере формально, комментирует Паси Энгес.

Тот факт, что проследить дохристианское мировоззрение сложно и получить полную картину безнадежно, не мешает исследователям делать все возможное.

– Карнавальные стихи в архивах действительно являются центральным источником. Прибалтийско-финская мифология фактически реконструировалась именно через них, говорит Паси Энгес.

Дополнительная информация была получена из археологических находок и описаний ритуалов, а с помощью лингвистики можно создать этимологии, которые восходят к тысячелетней давности, перечисляет он.

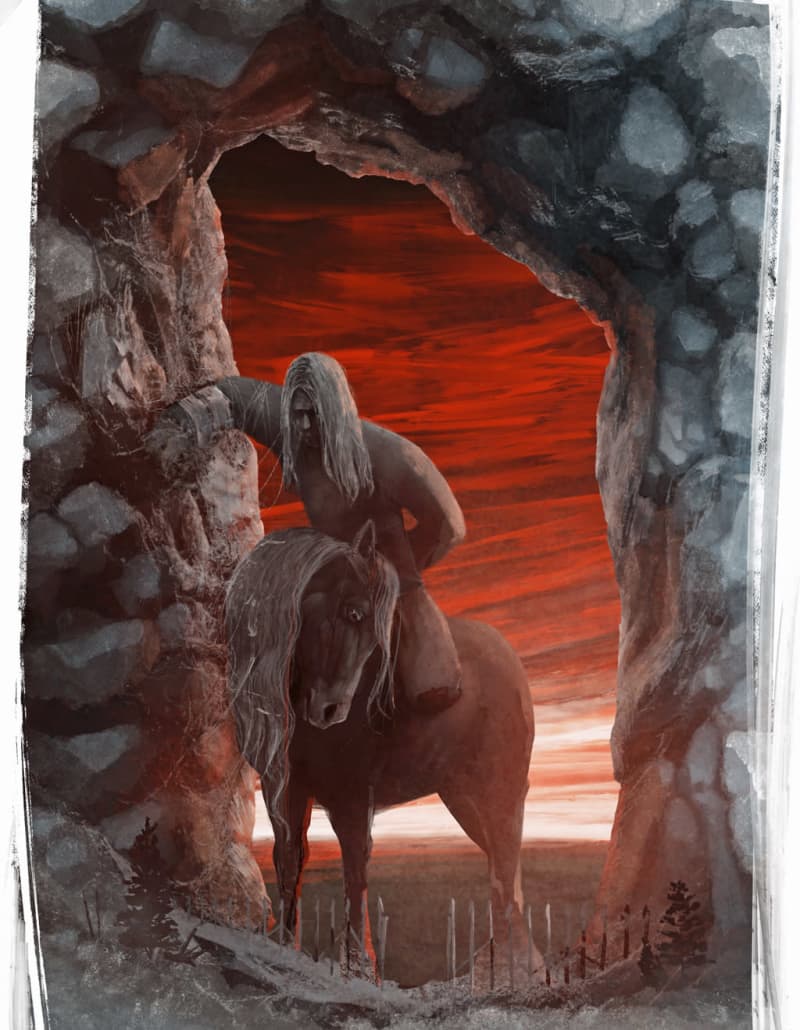

Стоит поговорить именно о мировоззрении, потому что разговоры о религии могут увести ваши мысли в сторону. Практика веры означала нечто совершенно иное, чем в сегодняшних оккупационных религиях, где ритуалы проводятся в определенное время и в определенном месте.

Конечно, и раньше были рисовые рощи, образные скалы и места поклонения, но задабривание религиозных существ, прошение у них и дарение взамен даров также были неотъемлемой частью повседневной жизни. Цель была практической: добывать ресурсы у природы, избегать опасностей, обеспечивать существование.

– Взаимность с природой, возможно, утрачена, но если подумать об этих новых тенденциях, лесной йоге или обнимании деревьев, то можно подумать, что старомодные отношения в какой-то степени продолжают жить, – говорит Энгес.

– Целью Лённрота была именно реконструкция дохристианского эпоса, который он датировал примерно тысячелетней давности, но он сам позже узнал, что сам создал эпос из поэтического материала, – отвечает Паси Энгес.

Из методов работы Лённрота известно, что он действительно пытался представить «старые карельские поэмы из древних времен финского народа», согласно подзаголовку «Калевалы».

– Он сознательно исключил христианские составляющие, например, из заклинаний. Калевала, таким образом, в некотором роде языческая, если использовать устаревшее название.

Уже в 19 веке спорили, являются ли стихи Калевалы историческими или мифологическими. В этот момент явно победила мифологическая интерпретация: считалось, что Вяйнямёйнен и другие персонажи «Калевалы» были божественными существами, говорит Энгес.

В предисловии ко второму изданию «Калевалы» Лённрот заявил, что он мог бы сделать семь разных «Калевал» из одних и тех же материалов, в зависимости от того, как бы он расположил стихи и какой сюжет развил бы в книге.

– Однако общественность и исследователи долгое время считали, что Лённроту удалось реконструировать древний эпос, подобный \”Илиаде\” и \”Одиссее\” или другим эпосам цивилизованных народов, – говорит Паси Энгес.

Хотя «Калевала» — творение Лённрота и существуют лишь гипотетические представления о времени рождения народных поэм, по словам Энгеса, существует вполне единодушное мнение о долголетии метра «Калевалы». Знакомый хорей родился самое позднее около двух тысяч лет назад, и как археологические, так и лингвистические исследования, кажется, еще больше отодвигают его начало.

Мифические образы также имеют тенденцию изменяться очень медленно, говорит Энгес.

– Несмотря на то, что культура меняется, фундаментальные образы все же хотят остаться и следовать за людьми из века в век. Они просто приспосабливаются к новым условиям. В этом смысле вполне можно думать, что народные стихи, собранные в XIX веке, содержат материал, унаследованный от двухтысячелетней давности.

В 19 веке финны и эстонцы, влившиеся в ряды наций, нуждались в своих эпосах «Калевала» и «Калевипоэг», чтобы доказать свои древние корни и уникальность. Марью Кыйвупуу говорит, что как фольклорист она до сих пор время от времени сталкивается с подобными мыслями.

– Эстонцам всегда было интересно, кто мы такие. Это ужасно важно, и иногда люди обижаются, когда им объясняешь, что то, что считается нашим, так или иначе пришло откуда-то еще и через фильтр попало к нам.

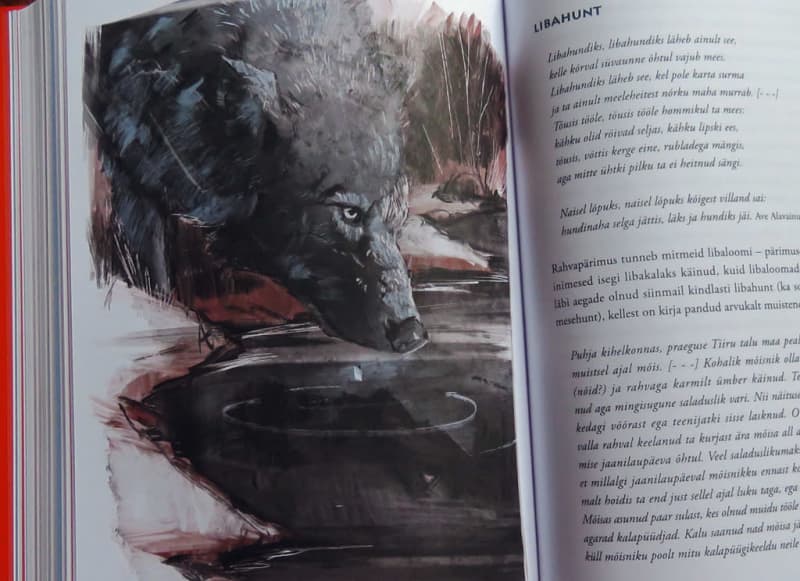

Однако глобализация также направляет поток в другом направлении. Хотя интерес к мифологии все еще велик, как к развлечению, так и к новому духу, традиционные эстонские кратти, накки и различные держатели становятся все более чужеродными в своей стране.

Кыйвупуу ответил на это своей книгой «Эстонская мифология для начинающих».

– У моей книги есть миссия. Архивы дают исследователям все больше и больше материала, но молодежь в основном знает мифологических персонажей из зарубежных фильмов, компьютерных игр и фантастической литературы. Возможно, у них сложилось впечатление, что их собственная культура не может предложить ничего мифического.

Помимо научных публикаций, Эстонии нужна еще и популяризация, смелые интерпретации для простых читателей того, как люди видели окружающий мир, — говорит Кыйвупуу.

В финском фольклоре есть боги и хранители, святость находит в лесу